Jürgen Böttcher

Die meisten Dokumentarfilme leben davon, dass man ausserordentliche Leute zu sehen bekommt: seien es Männer/Frauen der Tat, die Grosses vollbracht haben, seien es Opfer, denen besonders Schlimmes wiederfahren ist.

Das Ereignis solcher Filme ist das, was war, was geschehen ist - lange bevor die Kamera läuft.

Anders in den schönsten Böttcher Filmen. Hier begegnen wir den Menschen, an denen auf den ersten Blick nichts besonderes ist: `Wäscherinnen` zum Beispiel, `Rangierer(n)`, Bauern Schäfer und Teppichknüpfern `In Georgien`. Trotzdem schauen wir wie gebannt hin, kommen bereichert, ja beglückt aus dem Kino: Wie schafft Böttcher das nur, immer und immer wieder ?

Jürgen Böttcher wurde am 8. Juli 1931 als drittes Kind eines Lehrers in Strahwalde (Oberlausitz) geboren. Seine Kindheit in Strahwalde erinnert er als ländliches Idyll, in das der Krieg mit schockierender Gewalt einbrach. Mit dem Ende des Krieges kommen die Greultaten der Nazis ans Licht, und Böttcher fühlt sich mitschuldig: Auch er hatte die Uniform eines Hitlerjungen getragen, wie alle Kinder im Dorf.

Mit 17 tritt er der kommunistischen Partei bei, will mithelfen ein Deutschland aufzubauen in dem so etwas nie wieder passieren kann.

Seine lebenslange Zuneigung zu den `kleinen`, den hart arbeitenden Leuten speist sich aus Dankbarkeit und Demut. Dass er ab 1949 im zerbombten Dresden an der Akademie Malerei studieren durfte, statt wie andere Steine schleppen zu müssen, empfand er als ungeheueres Priveleg und Dankesschuld. Nach seinem zweiten Studium (Film-Regie) arbeitete er als DEFA-Dokumentarfilmer und trug diese Schuld ab mit filmischen Huldigungen hart arbeitender Menschen.

So einen hätten Sie lieben müssen, die Oberen der DDR: Keiner sang das Lied der `Arbeiter und Bauern` mit soviel innerer Überzeugung. Aber es gehörte zu den Paradoxien des `real existierenden Sozialismus`, dass seine Machthaber gerade die am wenigsten ertragen konnten, die ihre Ideale am überzeugendsten verkörperten und vorlebten.

Böttcher geriet ins Abseits, seine Malerei wurde gebranntmarkt, seine Filme zum Teil verboten.

Drei von vielen

(DDR 1961 / 33 min.)

Regie: Jürgen Böttcher

Poträt von drei Künstler-Freunden aus Dresden, Arbeiter die sich in ihrer Freizeit künstlerisch als Maler und Bildhauer betätigen. Ein sehr persönlicher Film, der drei wesentliche Momente seines Schaffens verbindet, den Bezug zu Dresden, den Brückenschlag zur eigenen Existenz als Maler und das Bekenntnis zur Jazz-Musik.

Das Experimentalfilm-Triptychon

1. Potter`s Stier

2. Venus nach Giorgione

3. Frau am Klavichord

(DDR 1981 / Experimentalfilm in 3. Teilen 56 min.)

Regie: J.Böttcher Kamera: Thomas Plenert

Das einzige Beispiel experimentellen Filmemachens, das in den offiziellen Strukturen der DEFA-Produktion entstanden ist. Böttcher bekennt sich zu seiner Parallelexistenz als Maler und übermalt vor laufender Kamera und am Tricktisch Kunstpostkarten seiner Lieblingsmaler aus der Renaissance.

Humorvoll und originel bevölkert er die historischen Vorlagen mit Figuren und Ornamenten.

Gedreht wurde in Böttchers Privatwohnung, die nebst Inventar und Balkon zum Reflexions- bze. Projektionsraum einer küstlerischen Selbstbefragung wird. Auf der Tonspur wird dieses für DDR-Verhältnisse eigentlich unmögliche Piratenstück mit einer verstörenden Collage aus Naturgeräuschen und Musikfragmenten unterlegt.

Mit seiner "Übermalungs-Trilogie" etabliert sich Böttcher als Leitfigur einer ganzen Generation filmender Maler der DDR, die sich ab Ende der 70´er Jahre mehr und mehr emanzipieren kann.

Rangierer

(DDR 1984 / 45 min.)

Regie: J.Böttcher Kamera: Thomas Plenert

Der Rangierbahnhof in Dresden-Friedrichstadt: in einer Schicht werden hier mehr als 1500 Waggons umgekoppelt, auch nachts, auch bei Schnee und Regen. Jürgen Böttcher begibt sich mit seinem Kameramann Th. Plenert mitten hinein in diesen ungastlichen Umschlagplatz, schliesst dicht auf zu den Reichsbahnern und ihrer körperlich schweren auch gefährlichen Arbeit.

Das Hantieren der Arbeiter zwischen den Gleisen transportiert eine Würde, wie sie in den sonst üblichen, ideologischen Huldigungen einer abstrakt beschorenen Arbeiterklasse nie auch nur annähernd erreicht wurde.

Ein Film wie ein Gedicht, wie ein Musikstück. Die Originaltöne - Metall schlägt auf Metall, vereinzelt menschliche Stimmen zwischen Maschinen und Motoren - fügen sich zu einem Soundtrack aus konkreter Musik.

Martha

(DDR 1978 / Länge: 45 min.)

Regie / Buch: J.Böttcher Kamera: W.Dietzel

Martha Bieder, zum Zeitpunkt der Dreharbeiten 68 Jahre alt, ist eine der letzten legandären "Trümmerfrauen" , die nach 1945 mit den primitivsten Mitteln die Grundlage für einen Neuaufbau Berlins geschaffen haben.

Noch immer kommt sie jeden Tag auf eine Kippe des Berliner Tiefbau-Kombinates, wo sie angelieferten Schutt nach brauch- und unbrauchbarem Material sortiert. Dem Wechsel der Tag- und Nachtzeiten setzt sie sich dabei ebenso ungerührt aus wie Regen, Schnee oder Sonne.

Böttcher und Kameramann Dietzel schliessen sehr dicht auf zu dieser "einfachen" Frau. Mit ihrer kräftezehrenden Arbeit scheint sie ungefragt jene Ideale aufrecht zu erhalten, die von der ührungsriege der DDR nur noch in hohlen Phrasen deklariert werden.

Wäscherinnen

(DDR 1972 / 23 min.)

Regie / Buch: J.Böttcher

Lehrlingsausbildung im VEB Rewatex, einer volkseigenen Grossreinigung in Berlin. Optisch von Reiz : die stimmungsvollen aufnahmen der Arbeiterinnen inmitten des Wasserdampfes.

Barfuss ohne Hut

(DDR 1965 / Länge: 26 min.)

Regie / Buch: J.Böttcher

Böttchers vielleicht schönster Dokumentarfilm wird zur Bühne für die Hoffnungen und Lebensansprüche einer jungen Generation : Jugendliche im Sommer an der Ostsee. Sie toben durch die Wellen, necken sich, machen Musik, sprechen über ihre Zukunftspläne.

Jahrgang 45

(DDR 1966 / Länge: 94 min.)

Regie: J.Böttcher Buch: J.Böttcher / K.Poche Kamera: R.Gräf

Erster und einziger Spielfilm Jürgen Böttchers. Erzählt wird die Geschichte des jungen Automechanikers Al, der einige Tage Urlaub zum Anlass nimmt, um über seine Lebenssituation nachzudenken. Nach ziellosem Treiben durch Berlin (Ost) sowie nach Gesprächen mit seinen Eltern und einem älteren Nachbarn versucht er die Trennung von seiner Freundin Li rückgängig zu machen und dieser Beziehung eine neu Chance zu geben.

Hinter dem lakonischen, mitunter fast zufällig wirkenden Stil des Films verbirgt sich ein überaus hohes ästhetisches Niveau.

Für den Filmhistoriker Enno Petalas ist der Film denn auch "der freieste, anrührendste Spielfilm, der bei der DEFA je gedreht worden ist".

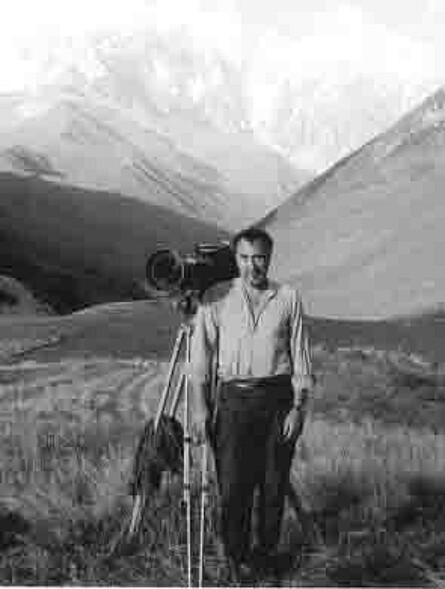

In Georgien

(DDR 1987 / 104 min.)

Regie: J.Böttcher Kamera: Thomas Plenert

Angeregt durch die Bilder des Malers Pirosmani begab sich J.Böttcher 1988 nach Georgien, um sich dort einen lang gehegten Traum zu erfüllen:

"In Georgien" ist sein Beitrag zum Kino der Langsamkeit geweorden. In meditativen Plansequenzen nähert er sich einer fremden region an, saugt geduldig Geräusche und Details ein. Dem Zuschauer schafft er damit weite Räume für eigene Assoziationen.

"Schon in der Formulierung der Idee zu diesem Film hieß es, dass darin Augenblicke - also der Blick der Augen, mehr erzählen werden als Worte. Dieser Film macht für mich fast die Hälfte alles Bisherige aus."

J.Böttcher